着物コーディネート1月:細野美也子|わらくあんみずもちsince1941 富山

〈一月コーディネート①〉

シックなのに華やかな新年コーディネート。

着物

⾦彩を使って表現された若松模様の附下。

⾊味を多く使っているわけではないのにとても華やかな印象の、洗える東レシルックの附下です。

松と⾔えば、松⽵梅で挙げられる代表的な吉祥⽂様の植物。

しかし、どこか古典的すぎて、格はあるけれどおしゃれなイメージに繋がらない……と思う⼈もいるかもしれませんね。

しかし古典は表現、デザインにより、逆に現代的デザインを超えたカッコいい⽂様として昇華します。

紹介している附下が、まさにそれ。⾚みのある茶が⼥性らしさを、繊細な線で描かれた枝葉が洗練された⼤⼈の雰囲気を伝えます。そして特筆すべきこの附下の優秀な点は! それぞれの年代の美しさを引き出せるところ。

重厚感もありつつ、⼤⼈ならではのおしゃれ感が伝わる⼀枚です。新年にふわさしい ⼤⼈の正装。

このコーディネートなら結婚式でもOK です。ポリでも⼤丈夫?――もちろん です。

フォーマルは、柄付けや紋など、着物としての様式のほうが優先されます。

着物初⼼者の⽅が気軽に着られる附下。着物上級者の⽅が満⾜する完成度。

きものサロンみずもちセレクト附下。

帯

表情がカワイイ向かい鴛鴦の袋帯。

シャンパンカラー寄りの⾦⽷で網代に織られた帯地は、⾓度によって陰影がよりくっきりして帯としての表情が豊かになります。そして、お太⿎には⼤きな向かい鴛鴦。ポイントは向かい鴛鴦が整列しているのではなく、 ダイナミックに⼀対だけというところがおすすめポイント。しかも、こちらは地に⽐べてより⻩⾦⾊が際⽴つゴージャスな⾦⽷使いながら、鴛鴦の顔がユニークでカワイイ。

鴛鴦はよく知られているように仲睦まじい夫婦の象徴なので、結婚式では喜ばれるだけでなく、その 表情が話題になること間違いなし。

コーディネート

⽩の華やかさは唯⼀無⼆。

⾚みがあるとはいえ茶がこんなふうに華やかにエレガントに映るポイントは、⽩との組み合わせ。つい⼩物で⾊を⼊れてしまいがちですが、実は⽩の華やかさは唯⼀無⼆。上品、清潔感、エレガント、モダンなイメージまで司ることができます。松の⽩上げの美しさと、鴛鴦の⽻の中の眩しい⽩の効果、そして帯上の⽩も⼀層のエレガントさを増しつつも、いい抜け感になっています。半衿は⽩、もしくは⽩の刺繍半衿が着物や帯の⾊をキレイに⾒せます。

附下:東レシルック洗える着物 松 106-0058

袋帯:西陣織 大西織物 向鳳凰文 116-0697

帯上:江戸組紐 五嶋紐

帯〆:江戸組紐 五嶋紐 312-0175

きものサロンみずもち:https://warakuan.shop-pro.jp/

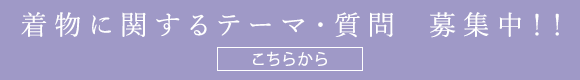

〈一月コーディネート②〉

万能附下+存在感のある平安蹴鞠の帯でコーディネート。

着物

新年にふさわしい若竹色の錦嚢柄の附下。

着物は若竹色の地色に錦嚢(きんのう)が描かれた附下。

錦嚢は宝尽くしで用いられるモチーフの1つで、金銭を入れる袋。いまで言うお財布です。新年が明けた1月にふさわしい色柄ですが、仰々しい宝尽くしではないので、4月まで活躍できる重宝な一枚です。いい意味でクセがないので、特にお茶席にはぴったり。茶室の設えやお道具の雰囲気を気にすることなく着られるので、着る時季やお茶席の特徴に合わせて帯で変化をつけてお楽しみいただけます。

着物初心者の方が気軽に着られる附下。着物上級者の方が満足する完成度。

きものサロンみずもちセレクト附下。

帯

袋帯 西陣織 北尾織物匠 蹴鞠図。

2024年は平安時代が熱い!公達の蹴鞠ところで、先に“いい意味でクセがない”といいましたが、これは“平凡”とは別。

着る人の個性や、小物などのコーディネート次第で変化を楽しめるということ。

その一例として今回は優雅でいながら上品な躍動感もある、ちょっと個性的な袋帯を合わせてみました。

優雅と躍動感? 一見相反するように思えるこの両方の印象をもつのが、公家の蹴鞠(けまり)を緻密な織りで表した袋帯。

2024年の大河ドラマは紫式部が主人公ということもあり、平安時代が注目されています。

平安模様としての人物では十二単の女性が描かれることが多いですが、男性の、それも活動的な日常を表現している珍しい帯です。おっとりとした京なまりの公家言葉が鞠と一緒に飛びかっていそうですね。

蹴鞠―聞いたことはあると思います。平安時代の貴族たちの遊びです。鞠を落とさないように足で蹴ってつなぐ遊びで、現代のリフティングにあたるでしょうか。桜の下で蹴鞠(けまり)に興じている公家の公達。空(くう)に上がっている空豆のような形をしたものが鞠です。因みに、この蹴鞠。難波流、飛鳥井流など、流派があり、いまでいう認定方式を行うようになりました。

実力により烏帽子の懸緒(かけお=紐)の色が変わります。柔道でいうところの白帯、黑帯みたいな階級の違いです。

公家たちはハクがつくので必死に稽古をし、やがては金銭をつんで紐の色を変えてもらう不届き者もいたようですよ。

コーディネート

若草色〜抹茶色の緑系を基調に全体をまとめたコーディネート。

最近人気のワンカラーコーディネートになりますが、ややもすると、無難・単調になりやすいという落とし穴も。そこを回避し、完成度の高いワンカラーコーディネートにするコツは、“強弱”をしっかりつけること。同系色であっても、落ち着きのある中間色、優しい印象の淡い色、パキッとした鮮やかな純色など、強弱をつけるとメリハリのある立体的な仕上がりになります。ここでは深緑の帯〆を入れることで締まりが出るとともに、帯の松の色と馴染んでまとまりのある、お洒落な印象のコーディネートになります。

附下:東レシルック洗える着物 106-0101

袋帯:西陣織 北尾織物匠 蹴鞠図 116-0522

帯上:313-0009

帯〆:江戸組紐 五嶋紐 冠 ゆるぎ 312-0244

きものサロンみずもち:https://warakuan.shop-pro.jp/

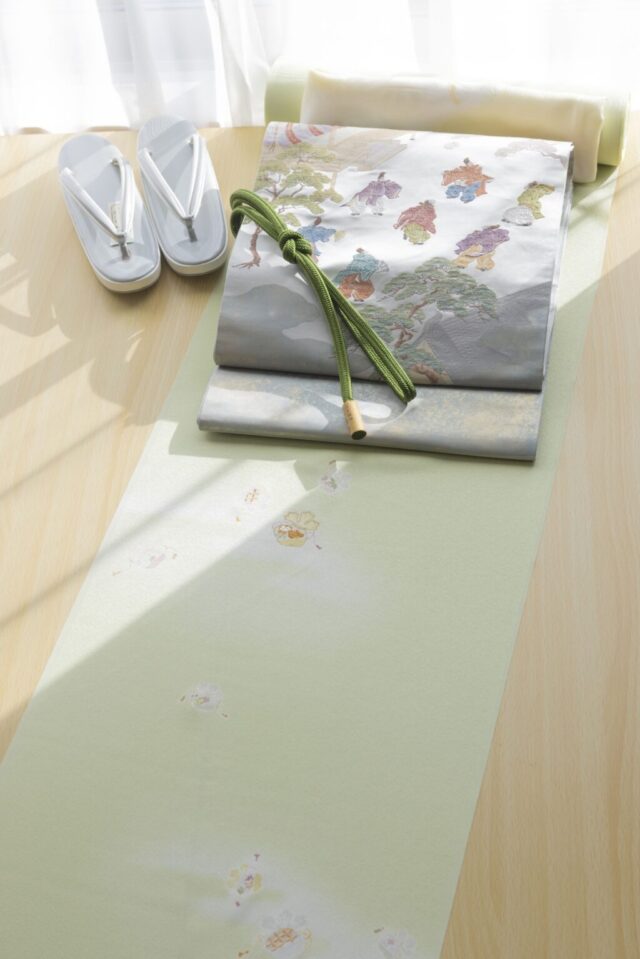

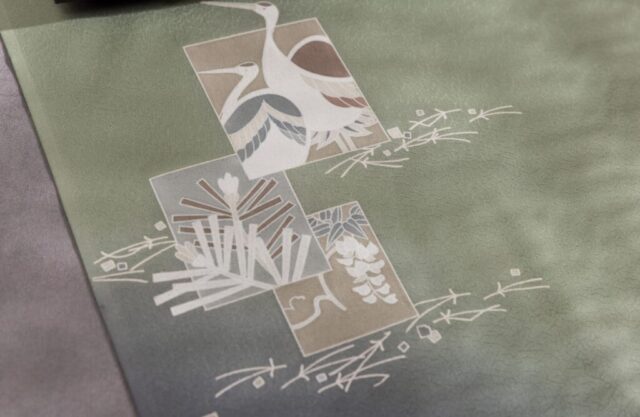

〈一月コーディネート③〉

新春歌舞伎にふさわしい、粋さと品格があるコーディネート。

着物

ありそうであまりない個性的な御納戸茶色の札模様附下。

この付下げの一番の特徴は地色。ありそうであまりない個性的な色です。

“個性的”なというのは、緑系の地色自体は見ることがありますが、ここまで濃い色の緑系は珍しいといえます。

伝統色で言えば、御納戸茶。色名に茶とつきますが、灰がかった暗い⻘緑色のことで江戶時代後期に大流行した色です。

江戸で四十八茶百鼠(しじゅうはっちゃひゃくねず)という言葉があるほど茶系と鼠色系が好まれたのは、粋(いき)を表すとされた色だから。

これ見よがしの派手派手しさはむしろ野暮とされた文化が育んだ美意識といえます。この附下に感じる粋な表情は、江戸好みに通じるこの地色にあるようです。しかし、単に渋いだけではないのがこの着物の魅力。鶴や梅、松など、古典的な柄ながら、札模様のなかの札に収まらない伸びやかな表現が控えめな華やかさに繋がっています。

例えるならば成田屋の芝居のような、粋なのに華がある――と言ったところでしょうか。着物のお洒落上級者に着ていただきたい一枚です。

着物初心者の方が気軽に着られる附下。着物上級者の方が満足する完成度。

きものサロンみずもちセレクト附下。

帯

中国の人間国宝 王金山の袋帯。

中国工芸美術大師の称号をもつ王金山の綴れの袋帯です。中国工芸美術大師は日本でいう人間国宝にあたります。

綴れ帯にはいくつか種類がありますが、こちらは中国発祥の技術を用いた明綴れ。

本綴れより厚みがなくしなやかなので締めやすいのが特⻑の1つです。

金糸銀糸を用いた錦ではないので無地や江戸小紋、附下などに合わせやすく、それでいて綴れ帯ならではの上品な格調があるので、あらたまったシーンにもお使いいただける重宝な袋帯です。

コーディネートしやすい控えめな色使いは、逆に小物で変化がつけやすい楽しみにもつながります。

コーディネート

着物・帯とも、彩度の高い色は使われておらず、緑系と茶系でまとめられています。

普通ならここで帯〆や帯上に別な色をもってきたいところですが、あえて同系色の茶と生成りの白を合わせることで、大人の垢抜け感がでたと思います。つい“色”を投入したくなりますが、我慢することもテクニックの1つです。今回は古典的な柄と、渋い配色で統一されている調和を徹底的に保つことで、重厚なおしゃれ感を表現できました。

附下:東レシルック洗える着物 106-0095

袋帯:中国工芸美術大使 王金山 市松山景 116-0169

帯上: 313-0137

帯〆:江戸組紐 五嶋紐 312-0148

きものサロンみずもち:https://warakuan.shop-pro.jp/

〈一月コーディネート④〉

ロマンティックでやさしい更紗コーディネート。

着物

透明感のある薄紫のダイヤ更紗の附下。

重めの色や、コーディネートが多くなる秋冬ですが、そんな中で思わず視線を留めるきれいめカラーコーディネートです。

最近のコーディネートのトレンドは、以前なら春夏っぽいと思われた薄いきれいめな色を秋冬でも取り入れるようになったこと。こちらも、冬の澄んだ透明感を思わせるアイシーな藤色を用いたコーディネートです。

帯で変化をつけることで秋冬カラーより⻑いシーズン着られそうです。また、いまは単衣を⻑く着る人が増えたので、単衣として仕立てて⻑く着るのもお薦めです。

おうちで洗えるので、白っぽい色、薄い色でも汚れ、天気を気にすることなく着られます。

ぱっと見、ダイヤ型の更紗柄がとぶ、おとなしげなデザインですが、近くでみるとジャカート織りで表現された地紋が立体的で、思った以上の存在感があります。

着物初心者の方が気軽に着られる附下。着物上級者の方が満足する完成度。

きものサロンみずもちセレクト附下。

帯

エキゾチックな横段花更紗の袋帯。

不規則な横段に花更紗が織りだされた袋帯。

白地ベースということもあり、いかにもというフォーマル感は薄く、しゃれ袋帯感覚で使用できる帯です。

更紗は、もともとシルクロードを通って伝わった柄なのでエキゾチックな雰囲気をもっていますが、この帯の柄は具象的な表現と色使いで、より異国情緒が伝わるものになっています。伝統的な柄ではありますが、薄水色の使い方が秀逸で現代的な感覚も取り入れています。

パーティなどの華やかなシーンで印象に残る、コーディネートの主役になる帯といえます。

コーディネート

着物、帯とも更紗模様つながりで合わせました。

コーディネートにおいては色を意識することが第一ですが、柄や、物語性、見立てなどの要素は着る人にとって楽しいお洒落です。今週、紹介するのは柄つながりの楽しさと、色の効果、両方を意識したコーディネート。

キーワードは、「更紗、水色、淡いトーン」。さらに、目立たないようでいて効果的なのが帯上と草履のピンク。

淡いトーンの色という括りのなかで全体の統一感を乱すことなく、優しさ、かわいさの演出にも一役買っています。

きちんとまとまっており、キーカラー両方をより生かすための色合わせ、両方を取り入れたブルー系で串刺しにした大事なことは色を意識する事。帯を主役にしたコーディネートですが、実はこの着物ありきで成立するコーディネートでもあります。単純に着物がシンプルであれば帯が目立つというものではありません。懐の深い着物といえます。着物にエレガントさがあるからこそ、この帯の良さが引き立つと思います。この着物の淡い色と控えめな柄を合わせたというのがはっきりわかるのも一興ですが、着物のほうはそこまでの更紗色が強くはありません。

附下:東レシルック洗える着物 106-0088

袋帯:西陣織 鹿子井山田 横段唐花瑞鳥文 116-0719

帯上: 江戸組紐 五嶋紐 313-0026

帯〆: 江戸組紐 五嶋紐 312-0146

きものサロンみずもち:https://warakuan.shop-pro.jp/

〈一月コーディネート⑤〉

春らしいやさしさが香る入学式コーディネート。

着物

クリーム色の草花が春らしい附下。

寒さが厳しい今日のこの頃ではありますが、立春が近くなるとそぞろ春めいた気配を感じます。

入学式、卒業式を控えているお母様はこの時期から何かと準備が気になるのではないでしょうか。

今回紹介するのは、春らしいクリーム色の地色の附下です。エ霞のなかに愛らしい草花が描かれた日差しを感じる色柄です。入園式、入学式で着ていただきたい、若々しいコーディネートに仕上げました。

よく“入卒”と言いますが、卒業式は学びを修めた厳かさがありますので、地味というのではなく、やや落ち着いた装いが場にふさわしいといえます。しかし、入学式はこれから新しい学舎で学ぶ、子の輝かしさ未来を予感する式典。特に幼稚園や小学校の入園・入学式では子どもたちのエネルギーに負けない明るさがあっていいと考えます。ぜひ、お子様の記憶に残る母として参列してください。

ところで、7〜8年前NHKのある番組の中で、「入卒の着物は無地」「訪問着(附下)はNG」という情報が紹介され話題になったことがありました。

【学校は教育の場。主役はあくまで子どもたちなのでそこであまり派手(華やか)な訪問着(付下げ)は場にそぐわない】というような内容だったと思います。

この番組は別にしても、入卒、何を着ていいのか、これを着ていいのか、この帯でいいのか――という質問をよく聞きます。

果たして、本当に訪問着・附下はNGなのか――現状を鑑みれば答えはNOです。

無地か訪問着(附下)かでいうなら、現代では以下の理由から、入卒は訪問着が圧倒的に多いと思います。

・現代では手持ちの晴れ着は訪問着が多い。

(かつてのように嫁入り道具として、留袖・訪問着・無地・小紋・紬と一通り揃えるところは少なくなり、晴れ着に絞ると無地より訪問着や附下を選ぶ傾向にあります)

・着物で式に出ようと思う人は、着物に関心が高まっている人が多いので、着る楽しみを考えると訪問着・附下選択になるということです。(無地着物が楽しくないというわけではありませんが、フォーマル系も意識して1枚目、2枚目の着物を選ぶ時、汎用性が高いことも含めて訪問着か附下を選ぶ現状は否定できないと思います。)

もちろん、無地でもいいのですよ。

ただ、そこで悩んでいる方、不安が払拭できない方は、どうぞ、訪問着、そして附下も大丈夫なので安心してお召しになってください。手を繋げるくらいの学齢のお子様でしたら、紹介するような大人カワイイ、やさしいコーディネートがお薦めです。きっと自慢のお母様になるはずです。

幼稚園くらいだとお子さんと一緒で汚さないか心配と言う方もいるかもしれませんが、きものサロンみずもちの着物は東レシルックで、染めや柄もしっかり吟味した高級ポリエステルの洗える着物。こんなにエレガントなのにおうちで洗える、うれしい一枚です。

着物初心者の方が気軽に着られる附下。着物の上級者の方が満足する完成度。

きものサロンみずもちセレクト附下。

帯

白地ベースの相良刺繍が上品な袋帯。

白地ベースに相良刺繍で表された華更紗が上品な袋帯。

華やかさがありますが、金糸銀糸使いではないので使いまわしが利く、カジュアルダウンしやすいデザインです。

訪問着や附下はもちろんの事、若い方なら黒留袖に合わせてもいいですし、エレガントな小紋や明るい色目の江戸小紋などでもOKです。着物は帯で格の上げ下げができますが、同じ帯で着物の表情を変えられる優秀な一筋です。

コーディネート

全体にペールからライトに属するやわらかな色調でまとめて、おだやかで優しいイメージのコーディネートにしました。

最近よく聞く“ワントーンコーディネート”になります。

2回目の回で“ワンカラーコーディネート”について触れました。ここでちょっと説明を――“ワントーンコーディネート”と“ワンカラーコーディネート”が混同されて使われているのを散見します。

“ワンカラーコーディネート”はワンカラー、つまり同じ色、もしくは同系色のコーディネートになります。

「赤」をその色としたら、ピンクやマゼンタなど赤の系統でまとめたコーディネートが“ワントーンコーディネート”です。

一方、今回取り上げている“ワントーンコーディネート”とは、色は複数使われますが色調(=トーン)が同じものを指します。つまり、赤、黄色、青などを使っていても、どの色も、淡い(ペール)、鮮やか(ビビッド)、黒っぽい(ダーク)、灰色がかった中間色(グレイッシュ)など、色の調子が同じものでそろっている場合、“ワントーンコーディネート”といいます。わかりやすい例としては、子供服や子供のおもちゃ売り場はビビッドな色がたくさん使われていますが、統一感があり元気なイメージをもたらします。好みは別としてまとまりがあるますよね。

これは純色(原色に近い意味合い)でまとめられているのでたくさん色を使っていてもまとまりがあるのです。

ちょっと専門的になりますが、今回のコーディネートはペールトーンからライトトーンという、やさしい色調(トーン)で統一されているので、色は1色ではありませんがまとまりがあり、上品なコーディネートになっているということです。

ワンカラーは取り入れやすいと思いますが、ワントーンを覚えるとコーディネートスキルがぐんと上がります。

附下:東レシルック洗える着物 四季花 106-0059

袋帯:尾峨佐染繍 流水華文 116-0715

帯上:313-0140

帯〆:江戸組紐 五嶋紐 冠 ゆるぎ 312-0222

きものサロンみずもち:https://warakuan.shop-pro.jp/

〈コーディネーター〉

コーディネート 文:細野美也子様(月刊アレコレ)

https://www.arecole.com/

Instagram:@arecole.miyakohosono

〈会社案内〉

水持産業株式会社

https://www.warakuan.jp/

〒933-0804富山県高岡市問屋町20番地

TEL:0120-25-3306

SNSではお役立ち情報・最新情報を更新中ですˎˊ˗

ぜひフォローして投稿をチェックしてください🔍

確かな品揃え、着物購入をお考えの方にオススメ🌷

〘きものサロンみずもち〙

@kimono_mizumochi