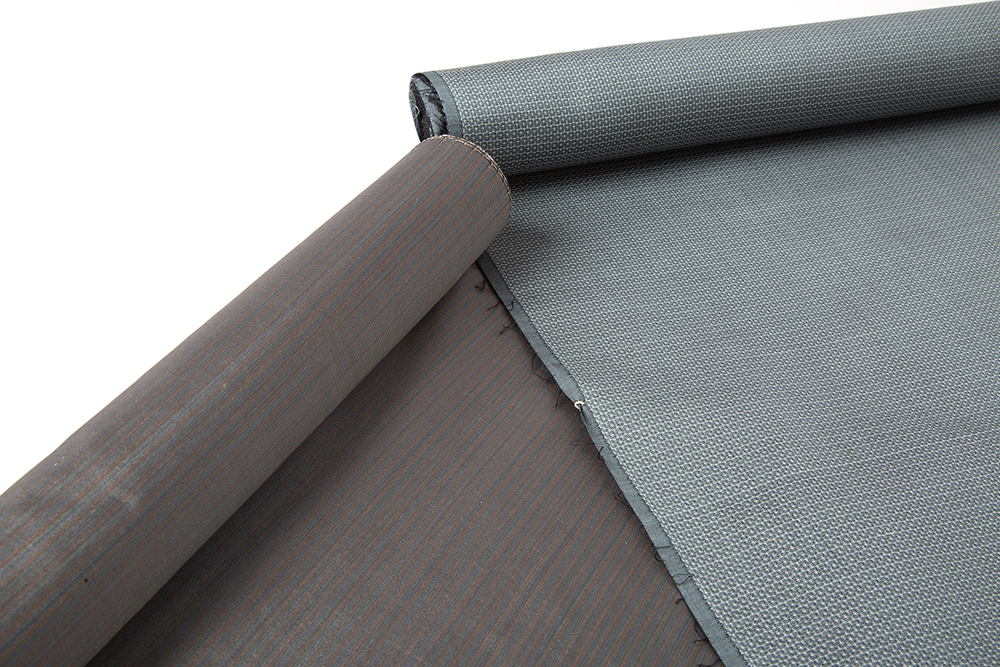

礼装から普段着まで染めの着物のほとんどは縮緬(ちりめん)や綸子(りんず)などの白生地に染められています。その白生地の織り端部分を注意して見ると「丹後ちりめん」という黄色いスタンプが押されていることに気づきます。京都府丹後で造られたことを証明しているマークです。

丹後ってどこにあるの?

丹後は京都府の日本海側にあり、なかの京丹後市一帯(旧与謝郡、旧中郡、旧竹野郡が中心地)が丹後縮緬の産地です。

この地方は「弁当忘れても傘忘れるな」と言うくらい雨の多い土地で、湿潤なその気候が縮緬の生産に好都合だったといいます。ゆかしい言い伝えのある風光明媚な土地でも知られています。

日本三景のひとつ「天橋立(あまのはしだて)」はすぐ近くの名所ですし、網野(あみの)は源義経に愛された静御前の出生地、由良の湊は『安寿と厨子王』の物語で山椒大夫がいたところで有名です。

丹後は日本一の織物産地現在丹後では従来の白生地生産ばかりでなく、西陣の帯や御召などの着尺、そのほか多くの織物を生産しており、その生産数は日本一ということはあまり知られていないかもしれません。

丹後縮緬の最古の現存資料は正倉院に

令和の御代になって初めての正倉院展は東京国立博物館で開催されました。私は例年、奈良国立博物館で開かれる正倉院展を観に行っていました。そこではおよそ1200年も前の美術・工芸作品や文献資料が展示され多くの見学者を魅了しています。そこには古く奈良時代に各地から朝廷に貢納された染織品も展示されるのでした。

丹後からの貢納品として知られるのは天平11年(739)に「絁(あしぎぬ)六丈一疋」が「丹後国竹野郡鳥取郷(現在の京丹後市弥栄町鳥取)」からのものという記録とともに正倉院に保存される現物です。これは丹後産と分かる最古の現存資料なのです。もし、正倉院展で見られたら本当にうれしいことです。

丹後が縮緬の里になったわけ

古く長い織物の伝統がある丹後ですが、縮緬を織るようになったのは先述した正倉院に残る絁の記録からおよそ1000年後の江戸時代からです。もともと縮緬という織物は綸子などとは異なり比較的新しい織物です。

それは江戸時代になる前、豊臣秀吉の治める時代に現在の大阪・堺に技術者とともに入ったのが初めです。

そして西陣で織り始められますが秀吉はその技術を手厚く保護します。

西陣以外で縮緬を織ることはなく、技術は門外不出の秘法でありました。そのルーツを語るエピソードが残されていますので、少し長くなりますがご紹介します。

「西陣で絶対の秘密」とされていた「縮緬糸の撚糸の方法」江戸時代享保年間(1716~1736)将軍は徳川吉宗の時代のことだそうです。その頃丹後産地の織物業は衰微し、その窮状を何とかしなければと考えたのが絹織物業を営んでいた「絹屋佐平治という人で、活路を見出すため織物の最先進地・西陣の織屋に奉公に出ます。

西陣は最高級の織物を生産する最大産地であるとともに白生地の精練も大きな産業でした。

佐平治は信仰する観世音菩薩のお告げに導かれての西陣行きだったそうです。

奉公で何を学びたかったかというと「西陣で絶対の秘密」とされていた「縮緬糸の撚糸の方法」だったのです。

皆様ご存知のように縮緬の最大の特徴は布面にシボがあることで、シボを出すために織り込む糸の作り方が秘法だったのです。それは「糸に撚りを掛ける」ことだったのですが、撚りを掛ける作業は「土蔵造りの密室」でなされているため誰も見ることができないものでした。

佐平治はある夜、暗闇の中をひそかに忍び込み手探りで糸を撚る仕掛けを確かめると飛ぶように丹後に戻った」と伝えられています。

スリル満点の逸話ですが、北村哲郎先生はご自身の著書『日本の織物』中で「今様に言えば産業スパイの一大サスペンス」とおっしゃっています。

ほかにも、加悦後野(かやうしろの)の木綿屋六右衛門という人がやはり加悦の手米屋小右衛門、三河内の山本屋佐兵衛の二人を西陣に学ばせ、独特のシボをもつ縮緬の製法を郷里に戻ってから広く伝授したといわれています。

丹後ではこの4名を恩人と尊び今もその名を称えています。

日本一の精錬の聖地となったのは

長く丹後は白生地を織り上げた生機(きばた)のままで業者に渡し、京都中心部で精練されていました。

精練は京都中心部の一大産業だったのです。ところが生機では気づかなかった織傷などが精練後に分かることが多発したため、精練まで産地で責任を持つことが求められました。

そこで、精練の態勢を整え試行したのが明治時代、本格的に開始したのは大正時代でした。

力織機が普及し、昭和9年の調査では、機業戸数1434、織機台数1万2140、生産は96万6000貫(1貫は3.75㎏)という一大産業に躍進しました。

その後、最大となったのは昭和44年から48年までの間で、最盛期は一日2万反を生産したといいますから、ただ事ではない数値です。ちょっと計算が合わないとお思いになるかも分かりませんが、最大の年産の取材のときに「もじき1千万反に届きそうやったんですよ」ということを聞いた覚えもあります。

有名な女流作家の産地訪問記で「お医者様の家以外はどこの家にも自動織機が据えてあり、一日中ガシャンガシャンという重い織機の金属音がしていた」というようなことを読んだ記憶があります。

※私たち着物愛好家が友禅の着物を着るときに無意識にですが「縮緬があってよかった」と思うのではないでしょうか? もし白生地に縮緬が無かったら美術的・工芸的価値は今ほど高まらなかったかもしれません。上品な光沢としなやかな地風、美しい染め上がりなど私たちにとってなくてならない生地となっているのです。

〈明石縮の歴史〉

明石縮は盛夏に着る代表的なおしゃれな織りの着物です。素材は絹で縮織(ちぢみおり)になっていますから手触りはショリショリっとして心地良いのが特徴です。とてもよく透けますので涼しさ抜群ですが、その分、長襦袢が透けて見えますから注意が必要です。

明石縮の誕生秘話

明石縮は現在市場に出ている製品のほとんどが、新潟県の十日町で織り続けられています。夏のカジュアルエレガンスな装いに欠かせない現代的な絹織物ですが、意外なことに誕生からおよそ350年を経ている伝統織物でもあります。

明石縮が生まれたのは、その名の通り播州(ばんしゅう・現在の兵庫県)明石です。『明石市史』によると江戸初期、明石城の初代城主となった小笠原忠政(のちに忠真)の時代に船大工の娘・お菊が新しい織物を工夫しているときに、父親の挽く鉋屑(かんなくず)にヒントを得て、糸を撚ることを思いついたというのです。江戸初期のことですから、どのような鉋だったのか私には分かりませんが、何かの映像で見たことのある「槍鉋(やりがんな・細長い形の物)」を引いたときに出る鉋屑はクルクルっと撚れていて、女性のヘアスタイルの名称・立て巻きロールのような形をしていました。この形だとすると糸に撚りをかけるヒントになったことでしょう。お菊ちゃんは糸に撚りをかけて緯糸(よこいと)にして織ってみたのですね。するとそれまでにない、よれよれっとした織物(広い意味での縮織物)ができたというのです。その頃、日本には縮織物は豊臣時代に中国から堺に伝来し、西陣でのみ門外不出の秘法として織られていた「縮緬(ちりめん)」しかなく、広く民間にはなかったのです。お菊ちゃんの織物はたちまち評判となり、「明石縮」の名で明石の名物になりました。

その後、小笠原忠真は北九州の小倉に国替えとなったため、明石縮の技術は小倉城下に伝えられて長く小倉の名産となったといわれています。現在の小倉縮は明石縮の系譜をつないでいる織物です。江戸時代の文献『万金産業袋(ばんきんすぎわいぶくろ)』には、明石縮が播州明石から始まった「経が絹、緯が木綿」の交織織物であることが記されています。

十日町とのゆかり

十日町では古くから麻織物が盛んで、正倉院にはこの地方から税として納められた麻織物が残っています。

江戸時代には麻の縮織物「越後縮」の産地でした。この麻縮の技法を絹に応用したのが明石縮です。

簡単に言いますが当時の麻縮(越後縮のこと)と絹縮(明石縮のこと)は全く織り方が異なっていました。

機(はた)が違うのです。

小倉でも評判をとった縮織物は「明石縮」という名前で通っていました。

この縮織物は西陣でも織っていたようなのです。

江戸時代文政年間に西陣の織物職人・宮本茂十郎は十日町の縮商人・松屋庄兵衛に頼まれ「透綾(すきや)織」という、緯糸に強い撚りを掛けた透ける織物の技法を伝えています。

これが明石縮の前身となり、明治初期には時代を代表する夏の人気織物となりました。

その後、大正時代、昭和の戦前までは人気の織物で、昭和7年には27万4千反も生産したほどでしたが、戦後は女性の衣服環境の激変で盛夏の着物はぱったりと生産されなくなったのでした。

昭和40年の『美しいキモノ』には「幻の着物」として明石縮が紹介されています。

戦後見ることのない「かつて愛された懐かしい着物」としてでした。ところが、昭和57年、明石縮は「十日町明石ちぢみ」として国の伝統的工芸品に指定されます。

これを機に産地では積極的に広報活動を行いました。新聞、雑誌、テレビなどで盛んに「十日町明石ちぢみ」が取り上げられることになり、次第に認知度も上がって着物愛好家の夏の一枚に加わるようになったのです。

現在では、十日町を代表する盛夏の織物として愛用されています。

※明治時代に西陣で織られた明石縮は、北村哲郎著『日本の織物』(源流社刊)の中で紹介されています。『美しいキモノ』2014(平成26)年夏号に引用で掲載されていますので、興味のある方はご覧ください。

※同ページにはほかに江戸時代の越後縮を地機で織る女性の図も掲載されています。

〈結城紬の歴史〉

結城紬の産地はどこ?

結城紬は茨城県の結城市周辺と隣接する栃木県小山(おやま)市で作られています。それは、どちらも昔々、同じ藩主の治めていた城下だったのです。結城も小山も江戸時代結城藩の中心地でした。また、藩主・結城氏は鎌倉幕府開府前の名は小山氏でしたから同じ氏族です。茨城県と栃木県両県で製造されたものはどちらも結城市で厳格なる検査を受けて出荷されます。

結城紬と本場結城紬の違いは?

私たち着物愛好家は結城紬というときは「伝統の製法による貴重な地機織りの結城紬」を思い描きながら話しますし、譲り受けた結城紬を着るときもことさらに「本場結城紬」の名称を意識していないかもしれませんね。

ですが、厳密には大きな違いがあります。「本場」と付かない結城紬は一般名詞ですから何にでも付けられる名詞です。

織物だけでなく焼酎とかうどんとかチョコレートなど食品にも付けられますし、もちろん人の名前にも付けられます。つむぎちゃん、あずきちゃんなどという愛らしい名前のお子さんがいますでしょ?

少し前ですが、織物の名前の付いた人気のチョコレートがありました。別にその織物が練りこまれているわけではないのに特段おかしいとも感じませんでした。きれいな名前のチョコレートだと思ったくらいです。

ところが、「本場」と名前の付いた「本場結城紬」は厳しい条件のもとに製造される特別な織物です。

ですから結城紬と本場結城紬はまったく別の織物ということができます。

本場結城紬は原材料から絣作り、染め、織り、仕上げにいたるまで細かな条件と厳しい品質検査が行われ、それに合格した織物が「本場結城紬」として市場に流通するようになっています。

本場結城紬ならではの特別な制作工程がありますので、写真を付けておきます。この写真を見ると高度な技の職人さんが日々っ手掛ける、緻密な制作工程から生み出された織物に尊さと愛着を強く感じることと思います。

①1反分の繭

②1反分のつむぎ糸

③真綿掛け(真綿作り)

④手つむぎ糸取り

⑤オボケの中の手つむぎ糸

⑥絣くくり

⑦糸染め(たたき染)

⑧地機織り

本場結城紬の証紙の見方!

本場結城紬には証紙が付いています。

「地機平織り」「地機縮(ちぢみ)織り」「高機平織り」「高機縮(ちぢみ)織り」の4種です。

緑色の証紙に「本場結城紬 地機」「本場結城縮 地機」

茶色の証紙に「本場結城紬 高機」「本場結城縮 高機」

高機で本場と付くのは「無地」か「縞」あるいは「格子」に限られます。

絣柄の高機織りには「本場」の証紙は付きません。

本場結城紬の価値

本場結城紬は、以前の文化財結城紬も含めて吟味された真綿から手作業で丁寧に紡ぎ出された糸を用い、絣を作り、染めを施し、地機に掛けて織り上げます。一部、無地と縞・格子は高機が許されています。貴重な古法を守り続けて最上級の品質を維持しています。

よく「結城は新しいうちは寝間着にして体になじんだら外出に着るといい」と言われていますが、それは昔のことです。戦前の男物の結城はゴワゴワとしていたため、そのように言われたのですが、現在の女物はまったく地風が異なります。糸は細く地風はしなやかで、着心地は繊細です。

ですが、糸は上質ですから自分一代ではなく子や孫の世代まで譲り渡すことができます。およそ100年もつ着物の代表と言えますから、購入時に思い切って頑張ったとしても100で割れば一年の単価は可愛い数字です。上質なものを選んだほうが賢い選択になるでしょう。

もうひとつ、私も戦前の結城縮を今でも着ています。80年以上前の品物です。大切なものですからやはり丁寧に扱っています。

結城には紬と縮(ちぢみ)がある

本場結城紬には縮織りがあります。江戸時代から明治にかけてはほとんど男物の無地や縞が織られていたのですが、明治の文明開化から男の方はいち早く洋装に変わりました。

結城だけでなく織物産地はどこも男物中心に作っていましたから、皆一様に困りました。そこで、まだまだ和装を続けていた女の方向けに織物をシフトしていったのです。

明治から大正は御召全盛のころですから「御召地風の紬」をこしらえたのです。

それが緯糸に八丁撚糸機で撚りをかけた「縮織りの本場結城縮」だったのです。

大好評で明治・大正から昭和の戦後30年頃までは結城と言えば縮織りのことで、平織りの紬はほとんど織られていなかったのです。

ところが昭和31年、ほとんど織られていなかった平織りの結城紬の製造技法が国の重要無形文化財に指定されたことから平織りの紬のほうに注目が集まりました。

そして現在では平織りの紬が主流となって縮織りは少数となっています。どちらも子法を守って丁寧に作られる貴重な織物です。この技法が日本国のみならずユネスコの「世界無形文化遺産」に登録されて10年がたちます。今年は記念の年となりました。

〈大島紬の歴史〉

現在でも大島紬の人気は高く、多くの着物愛好家を魅了してやみませんが、明治から大正時代にかけて裕福な奥様・お嬢様たちに熱狂的に大流行した時期がありました。そのわけをお話いたしましょう。

奄美大島で生まれた織物

大島紬は鹿児島県の奄美大島で生まれた織物です。奄美大島は瑠璃色に透き通る海に囲まれた大きな島で、亜熱帯の気候に育つ緑濃いソテツやアダン、ブーゲンビリアやハイビスカスなどの鮮烈な赤い花、バナナやパイナップルという南国の果物が実る豊かな島です。

薩摩藩に欠かせない重要産品

その島で織物が始まったのは遥か日本神話の時代からと伝えられてきましたが、それではあまりに遠いので、今少し現代に近いところから始めます。

ずっと降って江戸時代、奄美大島は薩摩藩の直轄地となり、その時すでに「琉球石高」に大島紬を勘定していたことが知られています。

もちろん、最大の産業は黒糖製造でしたが、紬製造も重要産業となっていたことが分かります。

そして、薩摩藩への貢納布として重きをなし、薩摩藩の税収に欠かせない重要産品となっていました。

テーチ木と泥染めを重ねる

貢納布としての歴史が長かったため、大島紬が一般に知られるようになったのは明治10年ごろからです。

当時はまだ真綿から紡いだ糸を芭蕉の繊維で括り染めした簡単な絣柄(かすりがら)を腰機(地機)で織ったものでした。

糸染も「テーチ木と泥染」を重ねる染色法に産地で決めたのが明治13年、その後、奄美の人が鹿児島に渡って大島紬製造を始めたのが18年です。

23年ごろから東京や大阪方面で大島紬の販売が始まり、日清戦争後の明治28年からは需要の伸びに合わせて生産を拡大するため材料の糸は手のかかる真綿手紡ぎ糸から玉糸へ、織機は腰機(地機)から高機に移行しました。

※大島紬は現在「紡ぎ糸ではなく生糸の本練糸(絹糸)」を用いた織物ですが、はじめ「真綿の手紡ぎ糸」を用いていたため大島紬と呼び習わされています。

締め機(しめばた)絣製造法の発明

『本場奄美大島紬協同組合八十周年記念誌』には明治34,5年ごろのこととして次のように記述されています。

「先覚者の重井小坊(しげい・こぼう)氏が締機による絣作りを研究し、大工・熊吉に締機を製造させていた」が無念にも機の完成間近の40年に35歳の若さで亡くなってしまったというのです。

この作業場にしげく出入りしていたのが永江伊栄温(ながえ・いえおん)氏で、重井氏が没したその年に締め機絣製造法を「普通締」として完成させ、公開しました。

この締め機絣製造法によって大島紬は格段の発展を遂げることになりました。その時から、原糸も「節のあるのが特徴の玉糸」から「生糸の本練り糸(現在の絹糸)」に替りました。

龍郷柄の大流行

締め機で絣を作るようになってからの大島紬は模様が格段に緻密になりました。

この緻密な絣技を駆使した模様の代表で、ことに人気を博したのが現在でも愛好家の心を躍らせる「龍郷柄(たつごうがら)」でした。

龍郷というのは地名で模様に特徴があります。

その特徴は、島で「厄除けと金運」の効果が信じられているハブと身近にある棕櫚(しゅろ)を組み合わせた幾何学柄です。

手元にある大正8年の資料写真を見ると、まだ年若い女性が龍郷柄と思われる模様の大島紬を着物と羽織のお対で着ています。

1反でも大変高価だったに違いない大島紬をお対にするには2反(1疋)必要です。裕福な家の方と察せられます。

もう1枚、大正12年の写真があります。

大勢の奥様方が手芸の講習会で作品製作中のものですが、写っているほとんどの方は大島紬をお対で着ています。

大正時代に龍郷柄の泥大島が大流行したことがよくわかる写真です。

当時、大島紬のように細かな絣織物は見当たらず、泥染という土の香りのする織物にもかかわらず、繊細緻密な絣技と艶やかな質感、軽くて滑らかな地風のもつ高級感に多くの女性(男性も)引き付けられたことでしょう。

このころの大島紬の生産高を見ると、大正5年に奄美で約14万反、鹿児島で約7万反だったものが5年後には奄美で約33万反、鹿児島で約41万反の計約74万反と大きく増産しています。

それどころか、昭和51年には奄美・鹿児島両産地で計約97万反という驚異的な生産を記録しました。

※大島紬大流行のもととなった細緻な絣模様は、締め機絣製造法を考案した重井小坊さんとそれを完成させて公開した永江伊栄温さん、そして大島紬特有の「木綿針で経絣を動かし、絣を正確な十字に調整する絣合わせ技術」を考案した浜上アイさん(喜界島出身)の工夫と研究によって得られたものと言えるでしょう。

エピソードをひとつ

明治37,8年ごろのお話です。まだ大きな絣織物だったころなのですが、当時、絣の印は織元が付け、くくり作業は毎夜の夜なべ仕事で若い男女が持ち回りの作業場に集まり、ほの暗いランプのもとでその日の出来事や世間話をしながらしていたそうです。仕事というより娯楽に近い楽しい作業で、絣くくりが終わると酒やトーフ、ソーメンなどのごちそうが出て島唄と踊りで締めくくったと、前出の記念誌に出ています。絣をくくりながら悩みを打ち明けあったり、何かしくじった仲間を慰めたり、励ましたりという若者の様子が目に浮かぶようです。

〈銘仙の歴史〉

明治から大正の女学生の写真には銘仙を着ている姿が多く見られます。

当時の写真はモノクロですから色は分かりませんが、その時代に実際着ていた現物を見るとかなり大柄の絣が目立ちます。

また、明治、大正、戦前を舞台にした演劇やドラマに出てくる女学生はたいてい銘仙を着ていますから、大流行した着物だったことも分かります。

大正生まれの方にいろいろ取材した頃のことですが「女学生全員が銘仙を着ていたのよ」と 教えていただいたことを思い出します。

銘仙の歴史から。なかでも最大産地だった群馬県・伊勢崎の銘仙を例に挙げてみます。

江戸時代の「太織(ふとり)」

現在でも群馬県は日本一の養蚕県(国産繭のおよそ4割は群馬県産)ですが、昔から養蚕の盛んな土地柄です。

江戸時代後期・文化年間には農閑期に「生糸にできない品質の劣る繭を真綿にして糸を紡ぎ出し、身近にある草根木皮で染めて機に掛け、自家で織り上げた縞織物を市(いち)で売っていた」ということが『伊勢崎織物同業協同組合史』に記されています。この織物が「伊勢崎太織」で銘仙のルーツとされています。

明治時代になると「伊勢崎太織」ははじめ「銘撰」のちに「銘仙」という表記で市場に出ていきます。

手ごろな価格の絹織物ですが、木綿織物とほとんど変わらない絣柄でした。

それが明治末には大きな絵絣の「珍絣銘仙」ができ、さらに友禅のような華やかな模様を織り出した「併用絣銘仙」が生まれました。

この画期的な模様銘仙が生まれるきっかけとなったエピソードをご紹介します。

女学生の姿の変遷

明治初期に女学校が開かれ、主に上流階級、しだいに裕福で教育熱心な家の子女が女学生となっていきました。はじめ一般女学生の身なりは質素であることが求められたはずですが、特権階級のお嬢様は「おしゃれをしたいお年頃」ということもあって華やかな装いに傾いた学校もあったようです。

明治38年、日露戦争勝利ののち明治天皇の信任厚く学習院長となった乃木希典将軍(伯爵)は、就任初のあいさつのおり女学部生徒の身なりがあまりに華美なことに驚き、「これより女学生の身なりは銘仙以下とする」と決めたというのです。このことは婦人画報社(現ハースト婦人画報社)刊『ファッションと風俗の70年』中で安田丈一氏がお書きになっています。

女学生はお洒落のリーダー

驚いたのは女学生です。それまで友禅縮緬の長い袖の華やかなきものを着ておしゃれを楽しんでいたのに、もう友禅の着物を着ることはできなくなったのです。「銘仙以下」というのは銘仙と木綿です。その頃の銘仙はほとんど木綿と同様の実直な絣織物なのです。

女学生はおとなしく言われたとおりにするかと思ったら、いやいやそんなことはなかったのです。

女学生のあふれるお洒落心を押しとどめることは困難だったようです。女学生は考えます。そして「友禅のように華やかな銘仙があれば解決するわ!」とひらめいたのでしょう(笑)。百貨店の呉服部などに希望を伝えたでしょうし、呉服部などから発注を受けた産地でもがぜん新規開拓の意欲がわいたことが推測できます。

ちょうどその頃伊勢崎産地は変革期にあって、新しい製品の開発が課題となっている時期でした。

そして大きな絣の珍絣と、経絣にほぐし絣の技法を用い、緯絣には絵絣の技法を用いて両方の絣を併用した大変難しい絣技を駆使した「併用絣銘仙」を作り出しました。友禅のように華やかな多色使いの銘仙の誕生でした。

この銘仙は女学生に大流行し、一般の女性にも広く普及しました。

現在私たちがさまざまな展覧会や写真展などで目にする「銘仙」はほとんどが華やかな絣織物です。

それは、明治時代の女学生のお洒落心のエネルギーが産地を動かして作り出された新しい織物だったと言えましょう。

いつの時代も「女学生はお洒落のリーダー」なのですね。

最近資料を読んでいましたら、先に「乃木希典将軍のお言葉」とされている「学習院女学部女学生の身なりについてのお言葉」は「昭憲皇太后のお言葉」として出てきました。

大流行を証明する生産反数

銘仙は群馬県の伊勢崎が最大産地でしたが、群馬県では桐生、栃木県の足利、埼玉県の秩父、東京都の八王子が五大産地ですべて関東にあります。

生産反数では昭和5年が最高ですが、伊勢崎はおよそ456万反、五大産地全体でおよそ1200万反です。とても女学生が着ただけでは間に合わない驚異的な数字です。日本中の女の方に愛用されたことが分かります。

〈名古屋帯の歴史〉

私たちが日常何気なく用いている名古屋帯ですが、愛知県の名古屋と関係があるらしいと教わったのは編集者になってだいぶたってからでした。

丸帯、袋帯、半幅帯、ひとえ帯などはその形状からの呼び名と思われますし、博多帯は産地の名前から付いた名称ですから名古屋帯も産地からの呼び名かと思うとそうではありません。

初めて名古屋帯を考案したのがどなたかの前に、まずは、名古屋帯の生まれる直前のお話しから。

明治の生活改善・改革運動

江戸から明治に替って日本人の生活は大きく変化せざるを得ませんでした。生活の洋風化が求められたのです。

それは上流階級ほど急を要することだったようです。

日本はとにかく欧米列強の植民地にだけはなりたくないわけですから、欧米の文明先進国に早く追いつくために国一丸となって邁進(まいしん)したものと思われます。

そこで生活改善・改革ですが、明治30年代に様々な提言がなされています。それは衣服にもおよび着物や帯の改良も盛んに試みられました。

ひとつは大げさな三枚重ねの着用をやめること、丸帯を簡易な帯にすることなどでした。

丸帯はご存知のように広幅に織られた帯地を並幅に折って仕立てて用いるものですが、表も裏も見えない部分までまるまるすべて帯地ですから重くて締めにくくてしょうがありません。

普段には腹合わせ帯(これも芯が厚くて重い)を用いていました。

これは片側だけを帯地にして裏地は簡単な無地を縫い合わせる袋帯に発展して行きました。

もちろん縫い合わせるのではなく袋状に織り上げる「本袋帯」も誕生しました。

ただ、袋帯は考案されてから現在のような人気帯になるまでには数十年かかっています。

名古屋帯の誕生

名古屋帯も生活改善・改革運動の中から生まれたと言ってもよいでしょう。

大正9年、名古屋の名古屋女学校(現名古屋女子大学の前身)の創立者・越原春子(こしはら・はるこ)先生は自身が考案された帯を日常締めておられました。

この「一風変わった帯」に着目した中村呉服店(現名古屋三越)の小沢義男氏(のちに取締役)が販売したところ、その締めやすさから全国に広まったといわれています。

はじめ関西で活用されましたが東京ではなかなか相手にされずにいたそうです。

ところが丸帯を日常の座敷着に用いている花柳界から普段着の帯として重宝がられたというのです。

そして一般に普及することになりました。それは昭和になってからのことです。

染め帯から始まり、織り帯になり、高級な帯地を用いた名古屋帯は昭和12年の三越の逸品会に展示され、着物通のお客様から「(普段には)これからはもう名古屋帯でなくてはね」という声が聞かれたといいます。

重くて締めにくく、扱いが容易でなかった丸帯から解放された「喜びの声」のように聞こえたことでしょう。

〈小紋の歴史〉

小紋と江戸小紋の違いどなたも、江戸小紋はたくさんの種類がある小紋の中の一種類とお考えと思います。

イメージとしては「広い小紋という家の中に江戸小紋という一部屋がある」という感じでしょうね。いえいえ、違いますよ。江戸時代はもちろん、明治、大正初めくらいまでは「小紋というのは江戸小紋のこと」だったのです。

ですから、小紋のほうが(江戸)小紋の家に後から入ってきたのです。

江戸小紋は武士の裃から

江戸小紋は江戸時代の武士の裃から発展した一色染の型染小紋です。

裃には各藩で決まった柄が用いられてそれを「定め小紋」と言って、有力な藩は自藩だけの柄を留め柄として他藩の使用を禁じるほどでした。

そのため、侍同士が行き交ったときなど裃の柄でどこの藩の武士かが分かったといいます。

裃は麻製で藍染が決まりです。

江戸城に登城する決まりの日などはそれぞれの藩が揃いの裃を制服のように着用したそうです。

代表的な裃の小紋柄は、徳川将軍家の「御召十」、紀州徳川家の「鮫」、加賀前田家の「菊菱」、佐賀鍋島家の「胡麻」、肥後細川家の「梅鉢」、薩摩島津家の「大小霰(あられ)」などが有名です。

ところが、江戸も末期になると武士の占有ではなくなり、裕福な町人がしゃれみの効いた柄を注文するようになり、次第に一般的になりました。

なぜ「小紋」というのかはご存知と思いますが、この言葉は「大紋(だいもん)」に相対している言葉です。大紋というのは鎌倉、室町時代に始まる、武士が着ている格のある衣服で、一族一門を示す大きな紋が上下各所に染め抜かれています。

明治時代からの江戸小紋

明治と言っても人々は江戸時代の続きを生きていますから、江戸末期の装いとほとんど同じです。

ことに武家の伝統を受け継ぐ東京・山の手の奥様方は地味で堅実な生活気風を持っていましたから、下町の派手で気っ風の良い商家のおかみさんたちとは好みが少し異なりました。

その好みに合ったのが一色染めの小紋だったのです。その頃はまだ江戸小紋とは言っていませんでした。

もとは裃の柄ですし、各藩が凝りに凝って定めたという、歴史に磨かれた小紋柄ですから「格調高く上品」なところが山の手の奥様方に好まれた理由でしょう。そして大流行することになります。

明治15年に生まれた江戸小紋初の人間国宝・小宮康助翁が21歳で独立して工場をもった頃(日清戦争と日露戦争の間くらいの時期)は、小紋(まだ江戸小紋と言っていません)大流行で注文の途切れることがなかったといいます。

ところが、明治の文明開化でドイツから入った合成染料の使い方が東京でも一般的になりカラフルな染色が盛んになった明治末期、人々の好みが従来の一色染の小紋から新奇でカラフルな染め小紋に移ったのです。

それ以降、次第に一色染の小紋は減少傾向となり、業界も多色染小紋への転業が相次ぎ、戦後の昭和25年には、伝統的な小紋を染めるのは東京で小宮家と根津の丁子屋2軒だけとなったというのです。

もう一色染の小紋はここで消えてしまうのかと案じられましたが、名人であった小宮翁は仕事の道を変えないばかりかさらに新しい型紙を発注するなど自力で伝統の小紋の技を残そうと努めたのです。

そして苦難の時期を経て昭和30年、小宮康助翁は重要無形文化財「江戸小紋」保持者(人間国宝)に認定されます。

この時公式に「江戸小紋」という名称が用いられ、以来、伝統技法による型紙での一色染小紋を江戸小紋と呼ぶようになりました。

その後は、皆様ご存知のように江戸小紋は色無地と同格の紋を付けて着られる略礼装として、あるいは、気軽に着られるおしゃれ着としても重宝されるアイテムとなっています。

最大の魅力は「すっきりとした江戸の粋を表す端正な美」と「格調高く上品」なところといえるでしょう。

カラフル小紋の誕生と繁栄

私達が現在「小紋」と呼んでいる着物は「現代小紋」と名付けると江戸小紋との違いがはっきりするかもしれません。

現代小紋は明治時代に輸入された合成染料を糊に混ぜた「しごき糊」を、長い板に貼った白生地の上に型紙を用いてヘラで置きながら染める「しごき染」の方法と、もうひとつは、染料を(ヘラではなく)刷毛で生地に摺りこんで染める「摺り染」の方法があります。

どちらも色の数だけ型紙が必要なため、多彩色の小紋は大変手間と費用のかかる染め物でした。

ただ、大量の注文にこたえられますから、大着物ブームが到来した昭和30~40年代、50年代は小紋屋さんに沸き立つ好景気をもたらしました。

華やかで大柄のものから、いくぶん小柄のものまでさまざまな種類の小紋と、友禅調だけでなくローケツ染のものまで市場をにぎやかに彩りました。

また、「お洒落小紋」というジャンルのものは、お出かけ着にぴったりのものでした。その頃の小紋屋さんで最高に有名だったのは東京・日本橋人形町の「珍粋(ちんすい)」でした。

柄の趣味がよくて、染めも最高で、非の打ちどころのない名店でしたが現在はありません。

「現代小紋」は現在、数が一時期より少なくなったとはいえ、お稽古着やお食事会、観劇、気軽なパーティ着にふさわしいものなど、多種多彩なものが市場に出ています。

また、私が婦人画報社に入社し美しいキモノ編集部に配属された昭和48年頃は、「京友禅」というのは「京都の型友禅」のことでした。型友禅は「しごき染」、「摺り染」などで多色使いの型染の小紋でした。

まとめますと、

◆江戸小紋は江戸から続く伝統の一色染の型染着物

持ち味はすっきりと端正な美

◆現代小紋は明治から始まった多色染の型染着物

持ち味はカラフルで華やかな美

〈襦袢の歴史〉

半襦袢

着物を着る際、素肌に着物を着る方は珍しいと思います。たいていの方は肌襦袢の上に長襦袢を重ねてから着物をお召しになるでしょう。私は古式を守って(いるわけではありませんが)半襦袢を用いています。意外なことですが半襦袢の歴史は長襦袢よりも古く、しかも上流階級の方は半襦袢のほうを用いていたのです。

襦袢はもともとポルトガル語

ご存知かもしれませんが「襦袢=じゅばん」は元々ポルトガル語です。

などというと「うっそ~!まさか?」などと笑われるでしょうか。いやいや本当のことです。

ポルトガル語から日本語になっている言葉で有名なのはカステラ、てんぷら、ひりょうず、金巾(かなきん)、合羽(カッパ)などですが、それらと同じように襦袢もポルトガル語から転化した言葉です。

ですからポルトガル人が日本に来るまでは「襦袢」という言葉はなかったのです。

では襦袢の前には下着はなかったのでしょうか?いえいえ安心してください、ありました。それは次のようなことです。

現在私たちが着物と言っている衣服は昔の小袖から始まっていて、内衣としての小袖(肌小袖)は下着だったというのが定説です。

今の感覚でいえば、昔は下着にしていたTシャツが現代では普段着の代表になった、というのに少し似ているでしょうか。

ポルトガル語ではジバン〈JIBAO〉で、今でも年配の方で襦袢をジバンとおっしゃる方がいらっしゃいますが、そちらのほうが原語に近い発音かもしれませんね。

襦袢の誕生

襦袢の誕生ですが、ポルトガルのジバンは袖が無くて丈の短い肌着だったそうですから、想像すると現在の半襦袢のようなものだったでしょう。

このいわば半襦袢は長く用いられ続けて、江戸中期に長襦袢が登場しても男子はもちろん御殿女中も必ず半襦袢を用いて長襦袢は用いなかったと、江戸時代の文献『守貞漫稿』に見えます。

それは長襦袢が「遊女が着始めたところから流行した衣服」であったためと考えられています。

遊女にとって長襦袢はいわば「ビジネスの勝負服(?)」にあたるでしょう。一般の奥様方には必要ないものだったのです。

作家の近藤富枝先生の『大正のきもの』のなかに、明治になっても古式を守る上流階級では長襦袢は用いず、半襦袢と裾除け(蹴出し)を用いたことが記されています。

ところが、遊女の着る長襦袢はビジネスの勝負服だけに、贅沢な生地(緋縮緬や紫縮緬、羽二重、綸子、絞りなどの絹物)を用いていましたから、その華やかさに目がくらみ(?)真似する人が出てきたのです。

そして流行するところとなり、江戸後期には「礼服・晴着の装いには長襦袢を用い、普段には半襦袢を用いる」ことになり、男子も着用するようになったということです。

江戸時代の浮世絵にも長襦袢姿は見られますので、各地で開かれる展覧会などで目にされる際は、是非注意して見てください。着物と長襦袢の違いは現在とほぼ同じです。

袖は広袖で袂がなく、衿には半衿が掛けられています。そして帯をしていないのが印です。

〈富澤輝実子プロフィール〉

染織・絹文化研究家:富澤輝実子(とみざわ・きみこ)

1951年(昭和26年)新潟県生まれ。婦人画報社入社。『美しいキモノ』編集部で活躍。

副編集長を経て独立、染織・絹文化研究家として活動。誌面「あのときの流行と『美しいキモノ』」連載。

婦人画報社:現ハースト婦人画報社https://www.hearst.co.jp/

美しい着物編集部での活動

昭和48年:婦人画報社(現ハースト婦人画報社)入社、美しいキモノ編集部に配属。

入社した頃はまだまだ着物業界華やかなりし時代で、毎号超一流のカメラマンが超一流の女優さんをモデルに最高の着物姿を撮影してくださいました。

この時代は、貸しスタジオがさほどありませんから、ご自分でスタジオを構えているカメラマンのところに伺いました。

最も多く行ったのは麻布霞町(現在の元麻布)にあった秋山庄太郎先生のスタジオでした。

「本格派のきもの」というテーマでは大女優、名女優が毎号お二人出てくださいました。

当時の編集長がページの担当で私たち新人はアイロンかけのために同行。

当時のバックナンバーを見てみると、岡田茉莉子さん、十朱幸代さん、小山明子さん、星由里子さん、佐久間良子さん、三田佳子さん、司葉子さん、有馬稲子さん、岸恵子さんなど錚々たる方々です。

取材

産地取材:明石縮、伊勢崎銘仙、越後上布、江戸小紋、大島紬、小千谷縮、加賀友禅、京友禅、久留米絣、作州絣、塩沢紬、仙台平、秩父銘仙、東京友禅、西陣織、博多帯、結城紬、米沢織物など各地に。

人物取材:「森光子のきものでようこそ」の連載。森光子さんが毎号おひとりずつゲストを迎えて着物姿で対談をしていただくページで、浅丘ルリ子さん、池内淳子さん、千玄室大宗匠、中井貴一さん、人間国宝の花柳壽楽さん、東山紀之さんなど華やかなゲスト。

海外活動

娘時代から続けてきた茶の湯の稽古が思いがけず役に立つときがやってきました。

海外における「ジャパニーズ・カルチャー・デモンストレーション」のアシスト。

バルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)、ベラルーシ、ロシア・サンクトペテルブルク

日本文化の普及活動のお手伝いをしています。

講師として

大学や専門学校で「日本の染織」「着物現代史」「世界の民族衣装」の授業を担当。

NHKカルチャーでは「着物の基本」をレクチャー。

早稲田大学の「早稲田のきもの学」の講師。

〈会社案内〉

水持産業株式会社

https://www.warakuan.jp/

〒933-0804富山県高岡市問屋町20番地

TEL:0120-25-3306

理念:世の為、人の為、共に働く仲間の幸福と成長のために

目標:着物で笑顔がいっぱいに、地域に愛される会社・最大売上最小経費を実践し、次世代(みらい)へ繋ぐ

各SNSではお役立ち情報・最新情報を更新中ですˎˊ˗

ぜひフォローして投稿をチェックしてください🔍

種類豊富・高品質なきものをお気軽にレンタル!

〘きものレンタルわらくあん〙

@kimono_warakuan

確かな品揃え、ご購入をお考えの方にオススメです🌷

〘きものサロンみずもち〙

@kimono_mizumochi